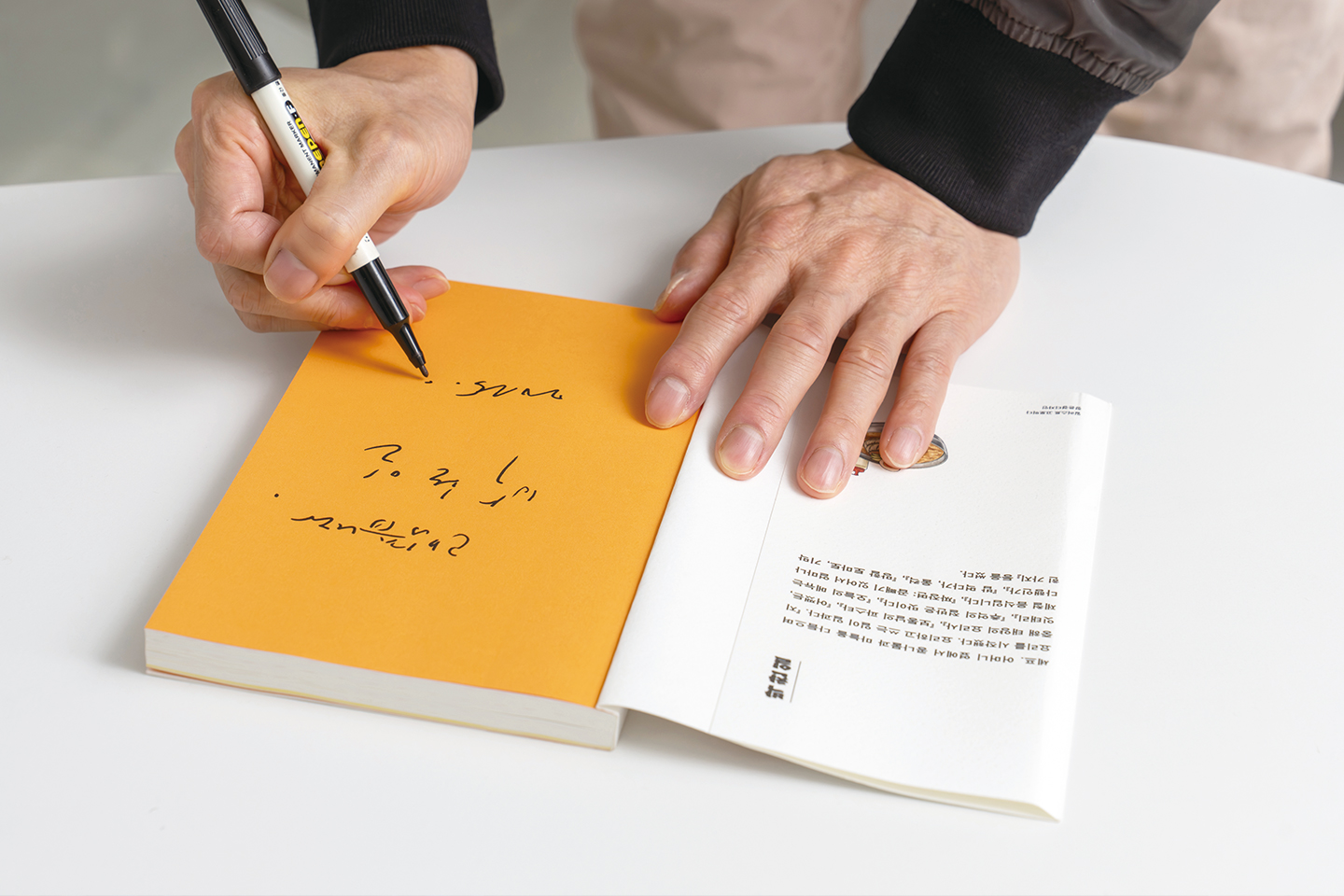

한 손엔 펜을, 한 손엔 칼을 든 남자. 박찬일 셰프는 잡지사 기자 출신 작가이자 요리사로,

글과 음식이라는 두 언어로 세상과 소통한다. “자기 객관화가 잘되지 않아 이렇게 됐다”는

그의 겸손한 고백은 역설적으로 깊은 자기 성찰의 결과물이다.

요리와 글쓰기 사이를 오가며 살아온 그에게 ‘자기 객관화’란 무엇인지,

그리고 현대인이 어떻게 자신을 바라봐야 하는지 물었다.

글. 하경헌 경향신문 기자

사진. 오충근

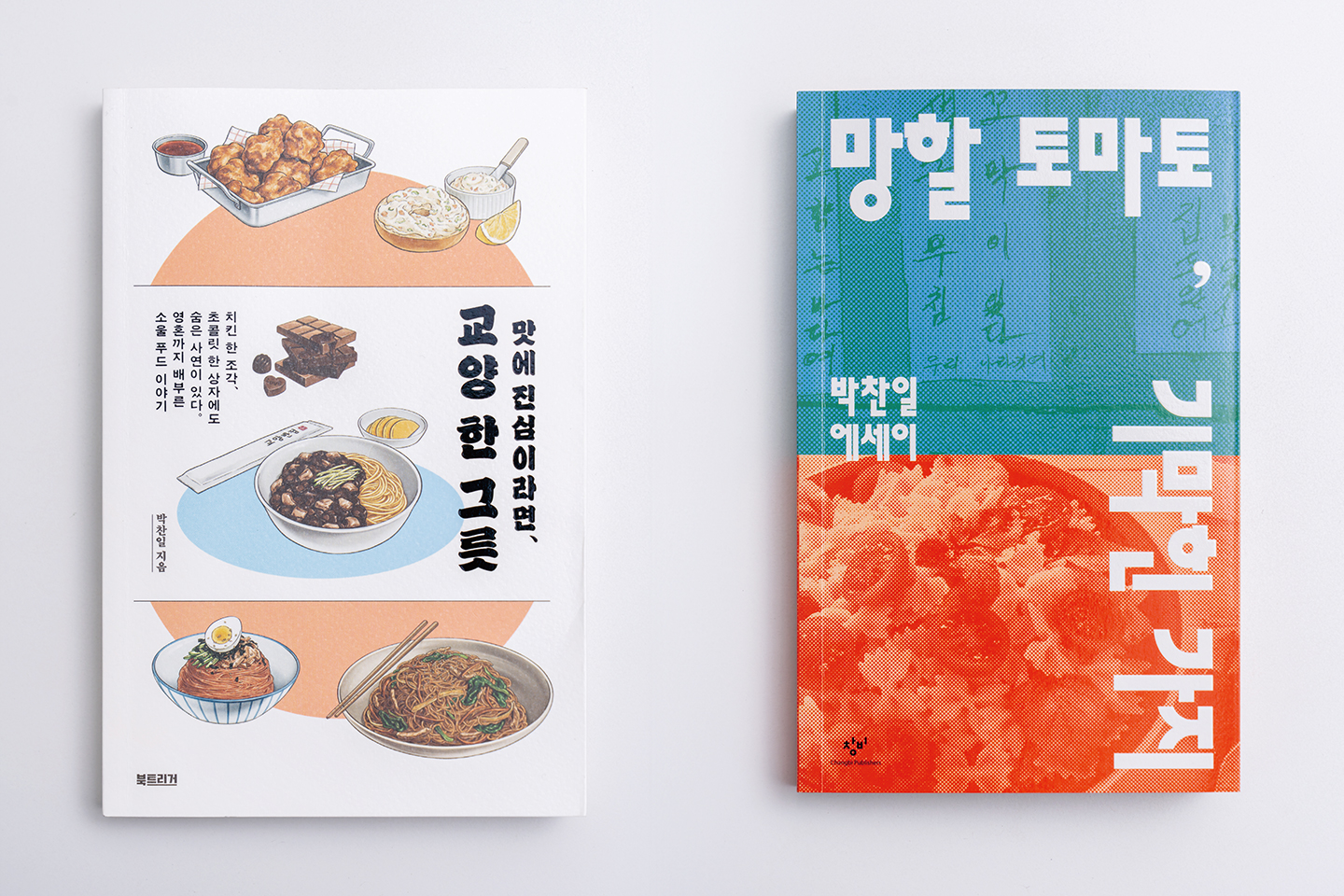

한 사람이 두 가지 일을 해내고 있다. 글을 쓰는 작가와 요리를 하는 요리사. 박찬일 셰프는 잡지사 기자 출신으로 인문학에 대한 글을 쓰고, 그 정서를 고스란히 이어받아 요리를 만든다.

<내가 백년식당에서 배운 것들>, <노포의 장사법> 등의 저서를 통해 오래된 식당의 가치를 전하고, 식당 컨설팅과 요리 개발을 하며, 한 여행사와 함께 미식기행을 기획하기도 한다. 작가로서의 자아, 요리사로서의 자아가 늘 한 사람을 감싸고 있다.

그런 그에게 어떻게 두 가지 일을 균형 있게 해낼 수 있는지 물었다. 돌아온 대답은 의외였다. “메타 인지가 잘되지 않았기 때문에 생긴 일”이라는 것. 하지만 이러한 겸손한 고백이 오히려 그의 모습과 생각에 대한 궁금증을 더욱 키운다. 그와 이야기를 더 나누다 보면 그의 글감과 요릿감 사이 사유의 거리가

그렇게 멀지 않다는 것을 깨달을 수 있다. 박찬일 셰프와의 대화는 사람이 사는 일에 대한 생각을 나눠볼 수 있고, 자신을 둘러싼 세상을 보는 따뜻한 시각 그리고 어쩔 수 없이 뭔가를 해내야 하는 생활인으로서의 감정을 나눌 수 있는 한 편의 진솔한 강의와도 같았다.

“지내는 것은 이전과 별 차이가 없습니다. 식당일 컨설팅을 하고 요리 개발을 하죠. 그 안에서 다양한 부분을 먹어보고 실제 요리에 대해 설계도 해보고요. 그리고 만들고 있는 음식을 어떻게 진전시키나 생각을 떠올리거나, 자극을 받을 수 있는 행동도 해봅니다.”

그는 인터넷이나 SNS를 보며 남이 하는 좋은 것을 참고한다고 했다.

“이 부분은 글 쓰는 일과 비슷해요. 어떤 소설가가 그랬다죠. 글이 잘 안 나올 때 소설을 본다고요. 글도 그렇듯 요리도 좋은 본을 보는 것이 중요합니다. 그 본의 기준은 여러 가지가 있어요. 사회학적인 해석도 있겠지만, 자아와 관련한 정신분석학적 해석, 세로토닌(만족을 주는 호르몬)을 분석하는 이화학적

해석 등이 다 결합하는 것이죠.”

대표 저서 제목에서 보듯 박찬일 셰프는 오랜 세월 곰삭은 노포 식당을 좋아한다. 그의 인문학적 지식과 정서로서의 경험, 그리고 적절한 유행이 결합한 <미식기행>을 한 여행사와 펼치고 있다. 12월 3일 출발하는 홍콩 여행은 미슐랭 3스타로 유명한 현지 유명식당뿐 아니라 박찬일 셰프가 개인적으로

애호하는 식당들도 겸해서 갈 수 있다.

으리으리한 코스 여행에서도 단출한 노포가 생각날 만큼 박찬일 셰프의 일상은 크고 화려한 이미지와 경박단소한 것들의 조화가 적절하다. 그런 생각들이 깊은 사유를 거쳐 그만의 언어로 재창조되고, 이는 손으로 칼을 잡고 불을 쓰면 요리가 되고, 펜으로 흰 종이 위를 달리면 한 편의 에세이가 된다. 작가로서 세상을

보는 시선과 요리사로서 세상을 보는 시선은 어떻게 다를까. 그에게 물었다.

“요리사는 블루칼라(현장 노무직)죠. 대신 작가는 화이트칼라(사무직)입니다. 예전 요리는 레시피 자체가 비밀이었기 때문에 비법을 습득하기가 쉽지 않았어요. 하지만 지금은 책이나 미디어가 발달하니 누구나 요리를 잘 할 수 있죠.” 그는 한때 요리사가 가난한 사람들이 출세를 하기 위한 출구였다고 설명했다.

“요리만 하는 사람들은 책을 쉽게 읽을 수 없었어요. 하지만 저는 그들에 비해서 조금 글을 썼었고, 다른 일을 하다 요리가가 됐으니 책을 쓰게 하거나, 강연을 하게 하거나 하기가 상대적으로 쉬웠죠.” 시대가 바뀌었다. “요즘 요리사들은 자신을 드러내는 데 익숙해요. 하지만 저의 때까지만 해도 그런 사람들이

많지 않았기에 제가 그 초기모델로 쓰임을 받았던 것 같습니다.”

하나의 이야기를 시작하면 그 주제는 거침없이 다른 쪽으로 빠져나간다. 인문과 사회, 역사, 정치, 경제로 나아간다. 하지만 그 말의 여정을 잠자코 듣다 보면 다시 하나의 공통된 메시지로 빠져나오는 결론에 도달한다. ‘자신의 결정에 객관적인지’, ‘자기 객관화가 제대로 되고 있는지’ 물었다. 단번에 “그렇지

않기 때문에 이렇게 있다”는 대답이 돌아온다.

“제겐 자기 객관화라고 부를 만한 요소가 없어요. 고려는 물론 하죠. ‘객관화를 해야 한다’고. 뭔가를 하는 과정에서 충동으로 이뤄지는 일이 많고, 수없이 많은 일이 객관화의 반대인 합리화를 통해 이뤄지는 부분이 많아요.” 그의 경우에는 하고 싶으니까 객관화의 과정을 무시하는 때도 있다고 솔직하게 말했다.

‘자기 객관화’를 빙자한 ‘자기 합리화’가 될 때도 있다. 하지만 다른 사람이 먹어야 하는 요리, 봐야 하는 글을 쓰는 입장에서는 달라진다. “늘 어렵고, 힘든 상황이긴 하지만 내면화된 객관화의 과정이 제게 남아있기도 합니다. 그걸 ‘열정’이라고 표현하고 싶네요.”

박찬일 셰프에게 글과 음식은 똑같이 영감을 주고받고, 무언가를 표현하는 수단이다. 더 나아가 이 요소를 통해 남들이 어떻게 받아들여 주길 바라는 메시지와 같다. 그는 이런 부분을 예술과 구분했다. “팔기 위한 글, 팔기 위한 음식을 만들기 때문에 반드시 공감대의 위에서 시작해야 해요.” 못 먹는 음식을

만드는 행위, 읽지 못하는 글을 쓰는 행위는 모두 전위적으로 되고, 일종의 예술 영역이 된다는 설명이다. 스스로의 글을 예술이 아닌 ‘다큐멘터리’로 정의하는 모습. 이것은 그를 주의 깊게 지켜보는 입장에서 봤을 때 무엇과도 비긴 바가 없는 자기 성찰의 결과물이다.

<월간 내일>은 일하는 사람들을 위한 매체다. 그에게 일하는 사람들에게 전하고 싶은 메시지를 물었다. “어떤 일을 할 때 직급이 올라가는 것도 자기 객관화의 여부가 중요하죠. 자기 객관화가 잘 되는 사람이 승진을 잘하기도 하지만, 권력의 폐해로 잘 안 되는 경우도 있습니다. 늘 그 상황을 경계하고

교만해지지

말아야 합니다.” 그는 자기 객관화를 결국 여러 문제점을 파악해서 오류를 줄이는 모습이라고 정의했다. “여러분도 자기 객관화를 위해서 스스로 사유하고 다른 사람들과 상호관계가 중요하다는 사실을 알아주셨으면 합니다. 상호관계를 해야 자기 객관화에 대한 자료가 생겨요.”

사과의 진정한 의미에 대해서도 이야기했다. “다시는 서로 고통을 주지 않는다는 생각으로 경고를 삼는 게 사과의 진정한 의미입니다. 스스로 고민하고 생각하고, 다른 사람에게는 감사와 사과를 하는 모습. 이게 진정한 의미의 자기 객관화라고 생각합니다. 그런 부분을 늘 생각하는 <월간 내일>의 독자 여러분이

되셨으면 좋겠습니다.”